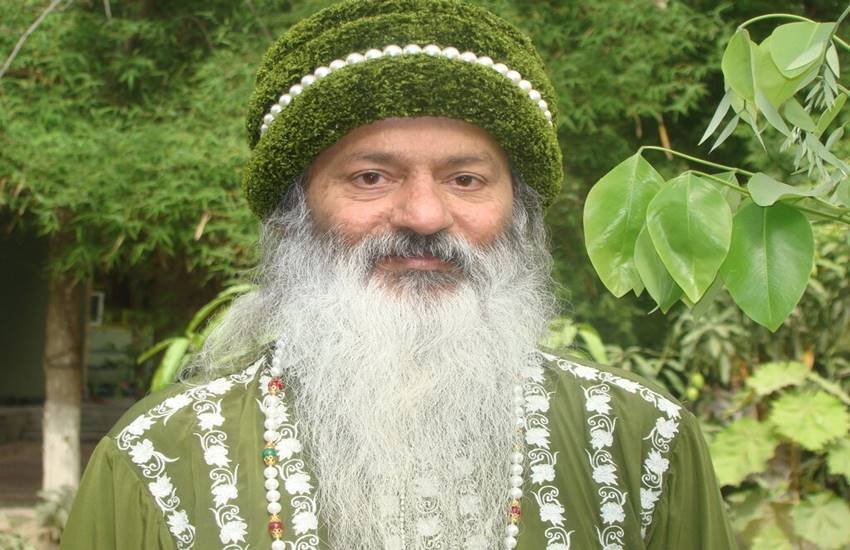

ओशो के व्यक्त्वि में एक चुंबकत्व था। नतीजतन रजनीश के माता-पिता सहित रिश्तेदारों ने शिष्यत्व ग्रहण किया। रजनीश के भाई शैलेंद्र आज यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को जानना ही साधना है। ईश्वर रूपी सत्ता से दिल का रिश्ता बनाने के पैरोकार सिद्धार्थ मुर्शिद और शैलेंद्र से जनसत्ता के कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज की बातचीत के मुख्य अंश।

सवाल : एक समय ऐसा रहा कि ओशो के आभामंडल का एक साम्राज्य स्थापित हो गया था। आज इस आश्रम में उसका एक कण दिख रहा है। ओशो की विचारधारा अक्षुण्ण रखने के अपने प्रयास को आप कैसे देखते हैं?

जवाब : पूरा प्रयास मानव के अंतर्मन में अध्यात्म की एक प्रयोगशाला खड़ी करने का है। विज्ञान की प्रयोगशाला तो आसानी से बन जाती है लेकिन अध्यात्म की प्रयोगशाला जो आपके अंदर बननी है, एक कठिन कार्य है। संतों ने इसके निर्माण के बाद निराकार को जाना तो बुद्ध ने इसे शून्य की संज्ञा दी।

सवाल : आप अध्यात्म को किस तरह से परिभाषित करेंगे?

जवाब : अध्यात्म का ज्ञान होने के लिए आपके अंदर से आवाज उठती है। एक चाह है जो आपको वशीभूत कर देती है। किताबों से फिर चाहे वह वेद हों, गीता हो, रामायण हो या कोई और धार्मिक ग्रंथ, व्यक्ति में प्यास पैदा होती है और यह एक निजी अनुभव है। ठीक वैसे ही जैसे गुड़ के स्वाद का ज्ञान उसे खाने वाले को ही होता है।

सवाल : ओशो को स्वीकारने और खारिज करने के द्वंद्व को आप कैसे देखते हैं?

जवाब : ओशो के बाद संस्था में खंडन और मंडन की प्रवृत्ति की इति हो गई है। हम न तो किसी के खंडन के लिए हैं और न ही अपने महिमामंडन के लिए। अपना विस्तार उतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना अपने जितने भी प्रयास हैं उनका परिणाम हासिल करने का। जो भी लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं अगर उनमें से कुछ भी ओशो के बताए परम आनंद को हासिल कर लेते हैं तो वह हमारी उपलब्धि है।

सवाल : धर्म, परंपरा और ज्ञान ओशो के विचार के अहम हिस्से थे, आप इसे कैसे कहेंगे?

जवाब : धर्म और धार्मिकता में यही अंतर है कि जब परंपरा मर जाती है तो धार्मिकता पैदा होती है और फिर उसी को आगे बढ़ाया जाता है। पुराने धमर्गुरु एकदम मरणासन्न होने पर ही अपना ज्ञान आगे देते थे वह भी किसी एक शिष्य को। इससे ज्ञान सीमित होता चला गया। हम इसके प्रचलन में भरोसा रखते हैं। लिहाजा इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाता है।

सवाल : अब आपका लक्ष्य क्या है?

जवाब : हम इस लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि उस सर्वशक्तिमान सत्ता से दिमाग का नहीं बल्कि दिल का नाता स्थापित किया जाए। गुरु की तरह हम किसी को भी उसके द्वार तक ले जा सकते हैं। अगला मार्ग तो उसे खुद तय करना है।

सवाल : ओशो समर्थकों का यह दुख है कि जनमानस ने उन्हें ठीक से समझा नहीं। आप इसकी क्या वजह मानते हैं?

जवाब : जनमानस द्वारा ओशो को न समझने का कारण साफ है। ओशो समय से पहले अवतरित हुए। आज से 40-50 बरस बाद लोगों को उनकी बातें समझ आएंगी। इतिहास गवाह है कि गैलिलियो, सुकरात के साथ क्या हुआ। उनकी बात को किसी ने तब नहीं माना लेकिन बाद में उतनी ही शिद्दत से महसूस किया। एक और अहम कारण है। लोग उसी को समझने में भूल करते हैं जो प्रतिभाशाली होगा। क्योंकि एक लीक पर चल रहे समाज को अपनी तय मान्यताओं से इतर कुछ भी सुनना गवारा नहीं होता। यही वजह है कि अक्सर महानुभावों को समझने या परिभाषित करने में समस्या होती है। लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग है जो अब उसके महत्त्व को समझ रहा है।

सवाल : अपने समय में ओशो को काफी विरोध झेलना पड़ा?

जवाब : यह सच है कि ओशो को अपने समय में सब ओर से भारी विरोध झेलना पड़ा। उसका मुख्य कारण यही था कि ओशो एक नई इमारत को बुलंद कर रहे थे जिसकी नींव स्थापित करने के लिए उन्हें गड्ढÞे खोदने पड़े और इसलिए विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन अब वो इमारत खड़ी हो चुकी है। हमारा रास्ता न तो टकराव का है और न ही जबर्दस्ती का।

सवाल : तो क्या ओशो आज सर्वग्राह्य हैं, टकराव का रास्ता खत्म हुआ?

जवाब : टकराव के रास्ते पर वही चलते हैं जो असत्य का धंधा करते हैं क्योंकि सत्य की स्थापना उन्हें स्वीकार्य नहीं। ओशो की सर्वग्राह्यता इसी से जाहिर है कि उनकी पुस्तकें आज भी सबसे ज्यादा बिकती हैं। साठ भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है और उनके वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं।

सवाल : ओशो के साथ जुड़े विवादों पर आपका क्या कहना है?

जवाब : विवाद तो ओशो के साथ बहुत हैं। यों विवाद तो विश्व के हर बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। न हों तो जोड़ दिए जाते हैं। यही ओशो के साथ हुआ भी। उनसे जुड़े कुछ लोगों के कारण उनके अध्यात्म अभियान को जो धक्का लगा वो आज भी हमारे रास्ते में अड़चन बनता है, लेकिन यह तब तक ही होता है जब तक कोई हमसे दूर हो। एक बार जब कोई ओशो धारा के अंदर आ जाता है उसकी तमाम गलतफहमियां घटती चली जाती हैं।

सवाल : ओशो की सोच समाज को आगे बढ़ा सकती है?

जवाब : समय आ गया है कि देश को आगे की ओर देख सकने वाली सोच के साथ आगे बढ़ाया जाए। गांधी की सोच के साथ आगे बढ़ना कठिन है। गांधी के सिद्धांत से अगर आज भी चरखा ही चलाएंगे और प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण करेंगे तो देश कुछ पीछे छूट जाएगा। जरूरी है कि इसे आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ाया जाए।

सवाल : अध्यात्म बनाम आधुनिक सोच कुछ विरोधाभास सा नहीं लगता?

जवाब : ऐसा नहीं है कि अध्यात्म आधुनिक सोच के रास्ते में रोड़ा खड़ा करता है। हमारा प्रयास है कि वैज्ञानिक चित्त के साथ आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया जाए। यही कारण है कि हम संन्यास और संसार का समन्वय बिठाने का प्रयास कर रहे हैं।